BLOG

What is DX (Digital Transformation) ? Part.1

テクノロジーの進化に伴い、私たちの身の回りでは様々な製品やプロダクトが誕生し、様々なモノがオンライン上で取引されるようになり、社会・経済・産業構造において大きな変化が起きています。

顧客、企業、市場を変化が取りまく中、注目を集めているのが「DX(デジタルトランスフォーメーション)」です。

2020年は新型コロナウイルスの影響もあり、テレワークに伴う書類業務のデジタル化やオンライン会議ツールの導入など、多くの企業がDXを推し進めています。

多くの企業が取り組み、重要度が増しているDXですが、「DX」という言葉の定義や、注目されている背景など、全体像がいまいち掴めないという方もいるのではないでしょうか。

そこで今回は、手書き書類を自動でデータ化するAI OCRサービス「Tegaki」を提供するコージェントラボが、「DX」という言葉の定義、注目されている背景、そして世界の先行事例に学ぶDXの本質についてご紹介していきたいと思います。

目次

そもそも、「DX」とは?

DX(デジタルトランスフォーメーション)の起源は、2004年にスウェーデン・ウメオ大学のエリック・ストルターマン教授が提唱した概念です。

教授による「ITの浸透が人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させる」というDXのコンセプトは、レガシー産業におけるデジタル化の流れを指す言葉として2010年ごろから徐々に広まりはじめました。

日本においては、2018年5月に経済産業省が「デジタルトランスフォーメーションに向けた研究会」を設置したことをきっかけに、同年9月に『DXレポート ITシステム「2025年の崖」克服とDXの本格的な展開』、同年12月に『デジタルトランスフォーメーションを推進するためのガイドライン(DX推進ガイドライン)』が発表され、広くビジネス界隈に知れ渡ることとなりました。

エリック・ストルターマン教授によるDXの定義は広義的なもので、少し抽象度が高い印象を受けますが、経済産業省が発表したDX推進ガイドラインでは、よりわかりやすいDXの定義が述べられています。

「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」

この定義における主語は企業であり、企業がやるべきことがより明確になっています。そして「データとデジタル技術の活用」はあくまで手段であり、本来の目的は製品やサービス、ビジネスモデルに加えて、業務や組織、企業文化をも変革する、つまりは企業の基盤そのものを大きくアップデートすることであると言えます。

ポイントは、「変換」ではなく「変革」が求められているということです。DXでは、既存のビジネスモデルをデジタルに移行するだけでなく、既存の価値観や枠組みから抜け出し、革新的なイノベーションを起こすことが求められます。そういった意味では、部分最適なデジタル化ではなく、全体として整合性の取れたビジネスモデルの変革が必要です。

ではそもそも、なぜここまでDX推進が叫ばれているのでしょうか。

DXが注目される背景 – 日本はDX後進国?

「2025年の崖」とは?

経済産業省が2018年9月に発表した『DXレポート ITシステム「2025年の崖」克服とDXの本格的な展開』では、タイトルにもある通り「2025年の崖」という言葉を通じて、企業に警鐘が鳴らされています。

本レポートでは、企業における複雑化・老朽化・ブラックボックス化した既存システムが残存した場合、2025年以降に年間最大12兆円の経済損失につながる可能性があると述べられています。これは、多くの日本企業が利用している旧式の基幹業務システム、いわゆるレガシーシステムに対する大きな懸念を表しています。実際に、本レポートによると85%以上の企業でレガシーシステムが残存していると報告されています。

レガシーシステムのメンテナンスに多くのリソースが割かれると、企業として新しいデジタル技術に投資ができなくなります。また、労働人口が減少している日本では抜本的な改革を通じた生産性の向上が急務であり、老朽化したシステムの残存は国際社会における日本企業の競争力低下を招いてしまいます。

国際社会における日本のデジタル競争力

スイスのビジネススクールIMD(Institute for Management Development)が2019年9月に発表した「IMD World Digital Competitiveness ranking 2019(デジタル競争力ランキング)」によると、1位米国、2位シンガポール、3位スウェーデンなど、上位を欧州勢が占める一方、日本の順位は23位です。アジアでは、韓国10位、台湾13位、中国22位と、日本はアジアの中でもDX後進国という立ち位置です。

また、IT専門調査企業のIDC Japanは、2018年11月に発表した「働き方の未来(Future of Work)」に関する調査において、調査対象の国内企業の4割が「職場変革に関する具体的な計画はない」と回答したことを報告しました。また、最新ITを利用した職場変革に取り組んでいる企業は日本が3割程度なのに対し、日本を除くアジア諸国は6割にのぼることも報告し、日本企業におけるDXへの意識の低さを指摘しました。

このように、DXは世界的に大きなトレンドであり、欧州、アジアにおいて急速に推進されていますが、日本は現状DX後進国という立ち位置であり、今後の積極的な取り組みが期待されています。

では、DXによるビジネスモデルの変革に成功した先進事例としては、どのようなものがあるのでしょうか。ここでは、米国における2つの先進事例を通じてDXの本質に迫っていきたいと思います。

米国の先進事例に学ぶDX

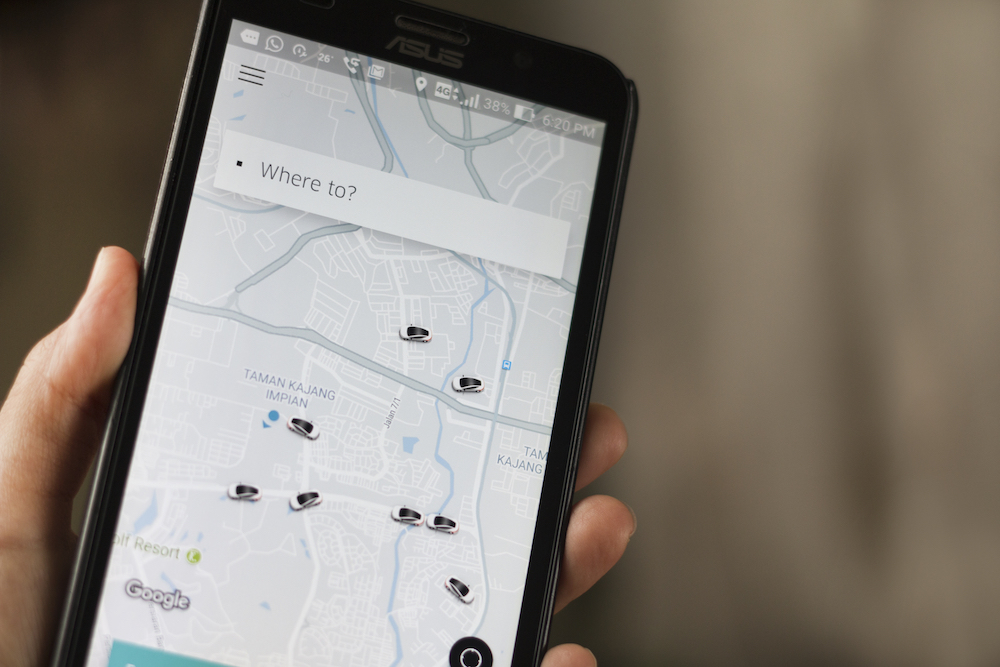

配車アプリ「Uber」

「Uber」は2009年に創業したUber Technologiesが運営する配車アプリです。2013年より日本にも進出しており、2019年9月にニューヨーク証券取引所に上場、2020年5月時点の時価総額はフォードやGMなどの老舗自動車メーカーを大きく上回っています。

Uberは「移動したい人」と「車を所有し、空き時間に収入を得たい人」をマッチングするサービスで、世界中のタクシー業界に変革をもたらしました。Uberでは、配車のリクエスト、目的地の指定、決済などの一連の流れがすべてアプリ上で完結する上、ドライバーと乗客間のトラブルを避けるために、アプリ上で互いに評価し合うシステムが導入されています。

これまでのようにタクシーを使って移動する場合、大通りに出てタクシーを捕まえ、目的地を口頭で伝え、支払いは到着してから というのが当たり前でした。Uberはこれら全てのプロセスをデジタル上で完結する仕組みを作り、「雨の日でなかなかタクシーがつかまらない…」「目的地が伝わらず、乗客が自ら道案内しなければならない…」「急いでいるが、財布に1万円札しかない…」などのユーザーのペイン(痛み)を全て取り除きました。

加えて、車を所有する個人が誰でもドライバーとして参加できる仕組みを作り上げたことで、「空いている時間で収入を得たい」というサービスの提供側に対しても新たな価値を生み出しました。

注目すべきは、Uberは従来のタクシー会社と違い、車を1台も所有していないということです。Uberは、ビジネスモデルを全てデジタル上に変換することで飛躍的な成長を遂げました。現在、サンフランシスコやロサンゼルスをはじめとした都市では、主要な移動手段として人々の生活を支えています。

動画ストリーミングサービス「Netflix」

Netflixは、米国発の動画ストリーミングサービスです。同社はもともとオンラインのDVDレンタル事業を行なっていましたが、IT技術の発展に伴いストリーミング配信のサービスを開始しました。現在は、190カ国、1億人以上の会員を保有し、年間の売上は1.5兆円を超えています。

従来、自宅でゆっくりDVD鑑賞をしたいと思ったとき、DVDのレンタルショップまで足を運ぶ必要がありました。そして、鑑賞が終わった後はまたお店まで足を運び、直接返却をしなくてはなりません。しかも、返却が遅れると延滞料金が発生します。このように、1つの映画を鑑賞するのにそれなりの時間と労力がかかることは当たり前でした。

そこでNetflixは、様々な動画コンテンツをオンライン上に移行し、毎月決まった額を支払うだけで映画や動画を好きなだけ鑑賞できるサービスを作り出しました。これで忙しい中レンタルショップに行く必要も、DVDを返し忘れて泣く泣く延滞料を支払う必要もありません。Uberと同じように、サービスの主体をデジタル上で展開することで、これまでの無駄を省き、ユーザーが求める本質的なニーズに応えることで急成長を遂げました。

加えてNetflixは、既存の動画コンテンツの配信にとどまらず、多数のオリジナルコンテンツを制作することでユーザーから根強い人気を獲得しています。

—————————————————————————————————————————————————

この2つの先進事例に共通しているのは、「顧客志向のサービス設計」と「デジタル主体のビジネスモデル」です。より本質的なユーザーのニーズに着目し、デジタルを屈指したビジネスモデルを組み立てることで、業界に革新的なイノベーションをもたらしました。両社はこれまでの業界の常識をDXを通じて塗り替えることで、飛躍的な成長を遂げているのです。

AIを活用した文書のデータ化からDXを推進!

AI OCRを超える文書読取り&自動仕分け「SmartRead(スマートリード)」はコチラ>>